- 先天性心臟病 -

→心室中隔缺損(VSD)

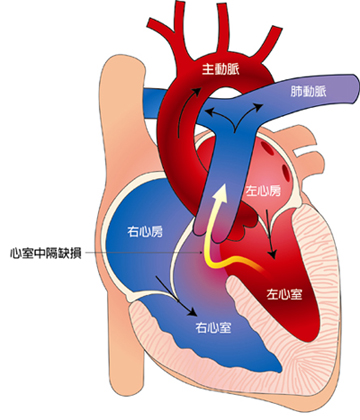

心室中隔缺損是指隔開左心室與右心室的中隔有缺口,使左心室與右心室血液有交流。單純之「心室中隔缺損」是最常見之先天性心臟病,約佔所有先天性心臟病之30%。若將合併有心室中隔缺損的法洛四合症,大動脈轉位,單一心室等先天性心臟病也列入的話,則有超過50%的先天性心臟病有心室中隔缺損。心室中隔缺損使得左心室有部份血流到右心室去,但左心室的充氧血正常應全數灌入主動脈,然而這些充氧血經右心室至肺部是完全沒有好處,反而會有以下三個影響:

(A)肺動脈血流增加:使得肺靜脈回流至左心房的血流增加,故肺靜脈及左心房之壓力提高,肺微血管壓力隨之升高,肺微血管內液體可能外滲至肺之組織間質,導致肺水腫,也使得肺的順應性(compliance)變差,胸腔必須產生較大的負壓才能把肺撐開。

(B)主動脈血流減少:但身體最高指導原則,就是要維持心輸出量於不墜,故必將策動代償機轉,使交感神經興奮,不但使週邊血管收縮,以維持血壓於不墜;也使心跳加快,心室收縮變激烈,使主動脈血流趨向正常。

(C)左心負荷增加:因為左心房與左心室的血流變多,體積增加。而左心室承受之壓力本來就很高,此體積增加更使左心室之張力即大幅攀升,心肌耗氧量也升高。又因為代償機轉,使心跳加快,左心室運動量增加。長期左心負荷太重可能致心臟衰竭。

一旦被發現有心室中膈缺損雜音,應該帶給小兒心臟專科醫師診查,為小孩估計破洞大小、位置、心臟狀況及右心、肺動脈壓力是否有增趨向,來決定繼續觀察或須藥物治療,甚至安排心導管術,進一步鑑定,或開刀矯正。倘若缺損不大,且為膜邊型(第二型),大部份病人是不需開刀,不過須長期追蹤。

對患心室中膈缺損的小孩,不必太限制他們的日常生活。但在治療牙齒、拔牙、摘除扁桃腺、咽喉手術、胃腸、泌尿發炎時,要小心處理,因為心臟有缺陷,細菌容易從外表一個小病灶,跑到心臟去,造成細菌性心內膜炎。

若心室中隔缺損很小,心臟功能又正常,患者則多能忍受劇烈的運動,因此中、小型缺損的學生沒有活動限制。至於已經外科手術治療過的病人,他的運動量則與開刀後的肺動脈壓餘存分流量及心律不整等有關。持續存在的肺動脈高壓、運動導致的心律不整和心室功能的異常等,都限制了這類患者的運動量。至於大型心室中隔缺損的學生僅能進行「輕度等長—輕度動態運動」的運動,而且必須等到修補手術後六個月,才能取消運動限制;如果手術後仍殘留有中、大型缺損或肺高壓心律不整等變化,仍然要限制運動(限「輕度等長—輕度動態運動」)。

Back to Top